从长江奔向大海

从小生长在长江中游北岸楚都古城——荆州沙市的我,一直向往那浩瀚的大海。1954年夏,我在湖北省全国重点高中——沙市中学(原沙市三中)高三上(春季班)这一学期,以3次物理考试100分的优异成绩提前半年毕业。原本打算报考心中理想的名校——清华大学,但一场水灾改变了我的志愿。这年,长江遭遇一场百年未遇的特大洪水,它阻断了由武汉通往广东的铁路交通枢纽,于是,大连海运学院原定要到广东招收50名新生的计划,经请示教育部批示后就改为在湖北先于全国高校第一个招生,这样,我和其他6名同学(郑玉衡、陈崇铨、詹仲亨、余宪海、郑焕滨、张良臣),也因此获得被推荐报考特种工业类大学的机遇,并考入了大连海运学院(1994年更名为大连海事大学)。

8月,我们乘着小舟途经被滔滔江水分片淹没的江汉平原,然后又辗转中原大地、京津与辽沈沿线之后,终于在一天傍晚,顺利到达被誉为中国第一座社会主义城市的大连。当晚,高班学兄用校车将我们一行接到坐落在白山路的海大旧址。第二天,又将我们送到位于凌水河畔只有一座教学主楼与一座办公楼和两栋宿舍的新校区。

晴空万里的秋日,我站在后山坡上越过凌水河畔向东方眺望,那蓝色的大海尽收眼底。从此,我就和特色突出、举世闻名的中国第一所高等航海学府结下了不解之缘。

五十年代的大学生活

1954年9月初开学以后,面临的第一件大事就是申报专业。在听了学兄们的介绍后,我选择了机电结合而综合性极强的远洋船舶动力装置(也叫轮机工程管理)专业。老师告诉我们:管理一艘远洋船舶动力装置及其机电系统,相当于一个总工程师管理一座中等城市机电系统的水平。这使我对所选择的专业深爱不已,向往着当一名远洋船舶轮机长。在全面学习苏联高等航海教育的最初年代,学校实行了半军事化管理,教学与生活管理都十分严格。那些年,以国防性、军事性和外交性为特色的海大教育环境和育人氛围,培养了我们那一代学子勤奋好学与坚忍不拔的毅力。

轮机专业5年学制共设置了34门课程与3400学时,每天上午按6节一贯制安排授课,学习非常紧张。但我是一名酷爱学习、尊敬老师的学生,认真听好每一堂课,仔细做好每门功课的笔记,已养成良好习惯。即使是在近半个多世纪后的今天,我依然还完整地保留着当年学习《电工学》和《船舶电气设备》课程的精细笔记。对于那时大学实行的口试,我也十分赞赏和适应。每当考试来临前夕,我都会把考试课程的基本结构和核心内容,反复理解并一一扫描式地记忆在大脑里,直到可以在45分钟内把它们全部再复现到脑海内那特定的输出屏幕上,力求做到胸有成竹。1956年,我首次获得“院全优生”称号,并得到了有生第一笔10元奖学金。这10元钱,在今天看似数目很小,而在那个年代的意义却很大,它几乎成了激励我坚持终身学习的一笔巨大财富吧!

大学时期是每个学子都充满梦想的年代,有时它会影响人的一生。在美丽的渤海滨城和颇具特色的海大里,我也充满着各种美丽的梦想。记得那时给我们上课的一批老师,都非常优秀和敬业。像著名的数学教授陆子芬,留学英国、曾设计过百万吨级超级远洋巨轮并兼任轮机系主任的力学教授王珪荪,素有发明专家之称的金属工艺学教授杨烈宇;还有当时的一批优秀青年教师,如知名网络学者、物理老师林在旭,轮机全能型专家、水力学与热力学老师朱绍庐,等等。他们那两手清风,一支粉笔,可以清晰流畅、句无废言地从头到尾一一道来。尤其是,像朱绍庐那娴熟而透彻的讲解和精巧设计的文图板书,使我们从中感受到传统优秀教学法的无限魅力。有一天,我和几位同学相约前往后山教工宿舍拜访朱老师,当看到他从抽屉里拿出来自己用了5年时间,将一套前苏联权威数学教材全部习题作出了详解的厚厚一本笔记向我们展现时,我顿时从内心感悟到了什么是严谨治学的风范,也豁然明白了为什么可敬的老师有那么厚实的学术功底和一流的教学法。

最初的教学生涯

4年的大学学习生活很快就结束了。由于学校发展的需要,交通部决定在1958年7月,从我们轮机两个班中抽调的15名学生提前一年毕业留校任教。就这样,我成了电工教研室的一名青年教师。和我一起留校改行任教《电工学》的,还有同班的熊炬。从此,我们一起真诚相处,共同度过了难忘的教学生涯和动乱的年代。

留校任教的最初几年,教学秩序一直比较正常。担任电工教研室主任的,是一位心胸坦然、为人真诚的民主人士曾兆钰先生。曾先生有着丰富的教学经验,历经风雨,终身执教,曾带领过一批又一批青年老师成长起来。那时,教研室每周一次的教学研究与学术讲座,总是安排得井井有序,雷打不动。同曾先生长期搭配与合作,并一直主管实验室工作的王鼎惠,是一位热爱教育、心地善良、关爱同志,也深受师生们尊敬的老师。在他们主持教研室工作的长期合作中,电工教研室始终保持着一种和谐相容的气氛。差不多每一年,教研室都要举行一次新年聚餐,自己动手,美味佳肴,这一传统延续了好多年。我在留校后最初的8年里,先后讲授了《电工学》与《船舶电器设备》两门课程,还培养了来自越南和阿尔巴尼亚的两批留学生。继承和发扬老教师优秀的学风和教学法,使我在学生心目中一直备受尊重和欢迎。“文革”前从教的那些时光,我时常还能沉浸在一种专心治学的心境中。“冬晨窗外结冰露,朝阳初升化银珠;眼底沧海托红日,我迎大海勤攻书”。这就是那时随心写下的诗句。

迎接“心中的曙光”

在三年困难时期,从学校经历的实际生活来说,还没有发生像在农村发生过的那些断炊断粮和饿死老弱的悲剧,但定量少、吃不饱的现象却是天天都要遇到的难题。有一段时间,为了充饥度日,学校组织我们到附近的王家村一带橡树林里去采橡树叶。每当吃了用橡树叶磨粉做成的“窝窝头”时,都有一种腹胀便结的感觉。那时,我们只能按照学校领导的安排,静静躺在床上,修身养息,保存体力,坚持教学。记得我在1961年给59级造船专业讲授《船舶电气设备》课时,一边生病还饿着肚子,一边仍坚持认真给学生上课,这使同学们非常感动。课代表特意代表全班同学给学校写了一封表扬信。今天回忆起来,当年大学生那种尊敬老师的真情,还依然安慰着我们那一代教师忠于党的教育的赤诚之心。

面对困难的生活,我们唯一能做到的,就是坚定信念,勒紧腰带,坚持同一日三餐吃不饱的困难做斗争,以度过难关,完成教学任务。等到了假期,有的跑上海,有的回老家,我也从几千里之外的大连往家乡奔,为的是寻求家乡亲人的粮食资助。实际上,还不等自己开口,父母早就在家里为远方的孩子一点一点地积攒着粮票,可那里知道,家里也很困难,父母自己是餐餐稀粥度日、省吃俭用,好不容易才积攒了一点粮票。

几十年过去了,每当回忆起上世纪60年代初那段缺粮少吃的艰苦岁月,就时时告诫自己:千万不能浪费一粒粮食啊!现在,每当看到那些大吃大喝浪费粮食的现象,就无不感到心痛和感叹!

然而,就在曾经历过饥饿的那些艰苦日子里,在我心中依然还燃烧着对生活的热爱和对未来的憧憬。1962年夏,我已相恋5年也是终身伴侣的潘传节,从武汉测绘学院来大连度假,久别重逢,心海涌动,我写了一首题为“我心中的曙光”的自由诗,它以穿越时空的激情迎接自己心中的曙光和美好的未来。诗卷是这样展开的:

“我站在遥远的海岸,

凝视着黎明的东方,

升起吧,

金色的朝阳。

碧绿的大海,已为你铺上柔软的绒毯;

蔚蓝的苍穹,已为你垂下绮绫的纱帐;

清新的海风,已为你吹开层层的云浪;

光洁的岩石,已为你筑起远眺的山岗。

啊!

更有那一颗欢腾的心在为你高唱。

这天、地、山、海和心愿,

一切都在迎接着你——

我心中的曙光。”

这就是在那个困难的岁月里,我们那一代青年人对爱情和未来所寄予的美好期待。

1997年秋冬时节,当我在北京一家IT公司主持多媒体教育软件开发100天即将结束之际,开发部所有的年青人都聚集一起热情相送,其中一位年青的多媒体美工艺术制作者,还特意为这首诗配上了一幅海天交融、仙女下凡般轻盈飘洒而来的电脑彩画,后来在我70岁那年搬进最后一处168平米的新居时,我又把它制作成一副配镜的作品挂在书房的墙上,从此,它就成了我一生永久的一份珍藏。

到附校当了“孩子王”

1977年恢复高考后,海大招收了“文革”后的第一届本科大学生,学校教学工作开始走上正规。那时,学校是百废待兴。一天,我来到党委主管组织工作的副书记栾秀卿办公室,她跟我谈心似地说:“学校很快就要评教授了,你的业务那么好,何不回去搞教学?”听了她这番谈话,我感悟甚多。想到自己脱离教学业务工作已经10多年了,这等于一个人的教育基地被战争彻底摧毁,要重新恢复建设起来该有多么困难!我陷入了难以抉择的思索。

12月,在振兴科教的起步时刻,我看了邓小平关于他甘当后勤去抓教育的一份讲话材料。他在讲话中,特别强调党要挑选40多岁真正懂得教育的优秀干部到中小学第一线去工作。正好那时海大的广大教师都在关注自己孩子考大学的事情,不少教师父母几乎天天手把手地辅导孩子,为的是让孩子们弥补自己被耽误的灿烂年华。可以说,教育和高考牵动着每一位家长的心;但是,又有谁愿意从大学到不起眼的附校去工作呢?党委也为一时抽不出这样合适的人选而发愁。

在一个星期内,我左思右想,辗转难眠。我深知国家恢复建设与谋求发展真的需要抓教育,再也不能耽误下一代了。于是,我终于下定决心,给党委写了一份志愿到附校去教小学5年级的申请报告。很快,党委作出决定:派我去附校担任中学部校长。

一到附校,我就迅速采取了14项改革措施。因为我了解教育的一切过程和环节,行动起来就得心应手,也很果断,从亲自抓3个9年级班的考试分班,到小学一年级由8岁入学改为可经我考试合格提前到5岁入学,从亲自抓高、初中、小学三个不同学年的英语竞赛到把关出题模拟高考试题,从背着档案把下放到农村9年的老教师请回来到邀请大学或研究所优秀教师去兼数、理、化课教学,从听课到上毕业班物理电学等等。整天忙在教学第一线,极少坐办公室,甚至也顾不上喝一口水。更加令人难以想象的是,我那才12平方米的居室里,有时一天要接待8次来访教师。就这样,我夜以继日地工作着。

1978年,附校在全市高、初中和小学英语竞赛中拿到了全部冠军,在数理等单科竞赛中,也取得了优胜的成绩。高考结束后的一天,消息传来:海运附校3个毕业班考上了23名,重点大学十几名;大连工学院5个毕业班考上了22名;素有小清华之称的一所中学8个毕业班考上了21名。这时,我内心感到一丝宽慰。不久,甘井子区教育局召开了一次经验交流会,让我在会上介绍了如何抓教育的经验。散会时,有的校长对我说:“李校长,你今天放了一颗原子弹!”其实,我真的很感谢附校老师们的付出,更感谢那些热爱孩子们并志愿到中学来义务上课的一批大学优秀教师。例如:数学老师徐佑涂、李守正,物理老师舒宏纪、朱宝骐,力学老师衷儒堂,还有来自化学研究所的两位夫妇等等。如果没有全体附校老师的齐心协力,加上大学优秀教师群体的无私奉献,任何个人的力量是不可能使当年条件很差的海运附中能在短时间里,取得如此创纪录的成绩的。

1979年3月的一天,中午下班以后,我正走在回家的路上。突然,一位学生家长拦住我的去路。原来,她为自己孩子同班主任之间的矛盾闹得几乎精神失常,非要坚持调班。等我将这件事刚刚处理完毕要往家里走时,又有一位家长迎上来要求我解决她的问题。我实在没法继续工作下去,就说:“对不起,我爱人正在家里生病,你等我上班后再处理好吗?”说完,我就一口气快步跑回家中。一进房门,只见爱人正坐在床上流泪,两个孩子也没人照看。看到这场景,我一时真的不知道该怎样来安慰她。

等我来到机关找到栾秀卿,告诉她“小潘”生病的情况,她二话不说,当即就赶到我家,还带来鸡蛋和水果。她一进屋,就坐在“小潘”身旁同她谈心,脸上顿时露出了深深的同情;转过身来便对我说:“老李,你是一个党员,工作是要抓的,但你不能丢掉家里不管。你看,小潘发烧39度多了,几天都没有好好吃饭,这怎么能行呢?…”一阵关心之后,接着,她就下令式的对我说:“明天,你就调回学院去!”

就这样,第二天中午放学后,全校在大操场开了一个欢送会。我已记不清自己说了些什么,但清楚记得,我是怀着既留恋又有一种歉疚的复杂心情向师生们告别,然后,就匆匆地离开附校,回到久别的电工教研室。

重返教学的日子

初春3月,我一回教研室,就面临着提职外语考试。

自从上大学改学俄语后,20多年里我就再也没有摸过英语,要考专业英语,那真是难上加难。可是,又非得要过这一关。经过一个多月的日夜苦读,我把一本专业英语笔记,注释得密密麻麻;甚至一边做饭,一边还手不离书,致使做饭的钢锅也烧坏了几个。就这样,在一个寒冷的早上,我在电工教研室里接受了这场只有我一个“老学生”参加的考试,用那微微颤抖的双手快速地写完了我的答卷。

几天后的一个上午,我正走在通往电工教研室的大斜坡马路上,只听从我身后传来一阵呼唤声。我回头一望,那正是系主任郑克钊,只见他微笑地对我说:“你为我们系创造了一个破天荒的记录——以4940字符/小时的翻译速度打破了原来4200多字符/小时的记录。”我问:“翻译得怎样?”他说:“我写了8个字的评语:翻译通畅,基本无误。”那一刻,一股暖流从我心中淌过。

每当回忆起这些往事,我心中都有一种被历史耽误太久的沉重感觉,但又觉得,比起那些曾受到过巨大冲击与痛苦磨难的干部和教师,我又算是幸运的过来人。而且,我还曾经尽过自己的最大努力,帮助过那些需要我帮助的人们。因而,我的心,又恢复了平静。只不过,我亏了妻子和孩子。因为,我的经历让我在后来付出了比常人更多的辛劳,让家人跟着我受了许多苦和累。

从1979年春季后的3年多里,我又开始在教学第一线同时间展开了“马拉松赛跑”。

先是重新学习新知识。例如,在《电子技术》新课方面,熊炬给了我许多帮助,我们彼此之间经常相互切磋,而他的态度总是那样平和与真诚。暑假,他邀我帮他编校他主编的《电工学》教材,当他看完我第一次编校的《电子技术》中册后,兴奋地说:“你看得好仔细,改得也挺好。要是早知道这样,还不如邀你一起来参编。”这番鼓励使我内心得到很大安慰。

在这同时,我又很快过专业英语教学关。为此,我上了一年由工会举办的教师英语业余进修班。在这个班里,担任教学的老师是在国外当了3年英语口语翻译专家的吴德懋。他的课讲得十分流利和清晰,特别对语法讲得很透彻。可以说,我是他这个班里最好问答也是他最得意的一名老学生。在最后一次《大学英语》(第二册)的期终考试中,他给了我99分的最高成绩,这使我更增加了学习英语的兴趣和自信。当全校首次开设专业英语课教学时,我被物色成为第一批上专业英语课的教师。我还要感谢教研室的许多比我早恢复教学的那些校友,像有很好英语底子的王鼎惠和专门进修过一年英语的史际昌等几位,他们都热情地帮助过我。从开始他们跟我开玩笑:“有什么问题,就来答疑”,到后来,他们遇到一些难译的句子或语法,又常邀我一起参与研讨,我们就是这样在相互学习、平等交流的学术气氛中,一起提高专业英语的教学水平,这已成为电工教研室的一种优良传统。我特别还要感谢的是曾先生,在我担任首批十门重点课程之一的“Circuit”和“Alterating Machine”这两门专业英语课教学时,他那从年青时代在美国电气公司工作时就积累起来的良好英语功底,以一口流利而标准的发音,耐心地给我示范一些专业词汇的连读发音,使我终身受益。

1981年,我的教学能力已得到全面恢复,受到许多同学的欢迎。一天,我来到栾秀卿办公室,她关切地询问我返回教学以后的情况。问道:“你现在怎么样?听说你教学很受欢迎。”我说:“教学倒没有什么问题,但毕竟耽误时间太长,很难一时补上来啊。”她听了,马上就征求我的意见:“送你到清华大学去进修怎么样?”当时,我就觉得自己已经45岁了,这么大年龄再去进修,可真有点决心难下。而就是这么一个闪念,使我错过了一次难得的学习机会。

在这一时期,还有许多其他领导、老师和校友也都给了我莫大的关心。但我都没有下决心再重返行政工作岗位。

在很多年里,每当想起老校友们一次又一次地真诚邀请,我就充满了感激和歉疚之情。但我最后,还是一心扎根在教学第一线。“少有壮志跨东海,一场飙风折良才;人到中年尚有志,赤心激搏向未来。”这首诗,就是我那时自我激励的真实写照。

从大海返回长江

1982年8月,我突然收到了一封由江汉石油学院组织部发来的邀请函。信中谈到:由于我国开发西部石油战略决策的需要,石油部决定在该院建立十大油田新型综合录井仪的培训基地,亟需招聘自动化仪表人才,并邀请我前往主持新专业的筹建工作。同时,也调我爱人前往该院继续担任基建工作。这一下,牵动了我的回乡之心。当我决定携带全家准备调往家乡时,好多领导和老师都表示了挽留。朱绍庐老师深情地对我说:“你明天就到我们自动化研究所来吧。想一想在文革中,别人把我们当臭老九,批来斗去,而你,不但不疏远我们,还亲近我们。我们所有的7级老讲师都是这样看你的。”这番话,给了我极大的安慰。远在武汉水运工程学院担任院长的朱国伟老师听说后,也邀请我到他的学校去任教,并约请我去主持电类学科建设。每当回忆这些往事,那种难以割舍的感激之情就油然而生。

“北国滨城似江南,五洋遨游赛宇航;大海有情送千里,长江有意迎我还。”这首诗,曾表达了我对母校的留念,后来它又伴随我度过了28个春秋。每当我吟诵起这首诗时,就思念起母校的培育之恩,也同时激起我对新的奋进的教育人生的无限期盼。

1982年12月,我怀着对母校的留念和对新校的向往,由大海回归长江。一到江汉石油学院,就受到新校院长章贻俊的接待,他还亲自帮我安排好在招待所临时住下来。后来,又鼓励我说:“李老师,你能帮我们把自动化专业建设起来,是对我们学校的最大贡献。”不久,便全面开展了自动化新专业的筹建工作。从此,我也就改行从事计算机硬件学科的教学,开始踏上一条“用生命追踪英特尔速度”的创新之路。

对于年过46岁的我,要重新在一所新校改行任教计算机硬件学科和主持一个自动化新专业室建设,所遇到的困难是可以想见的。但是,新校的领导和老师们对我寄予了很大期望。

从那时开始,我用了4年时间,不仅和其他老师们一起建起了一个自动化专业教研室,还组建了3个实验室,自己也顺利地完成了计算机硬件课程的教学任务,编著了第一本手写的65万字的《R6502微型计算机原理及应用》教材。1990年,我受组织委派又带队到被称为“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠边缘的轮南地区,应用从法国进口的由计算机控制的综合录井仪向地进军,开发新油井。就在那时,我首次向石油部提出了研制国产化新型综合录井仪的总体设计报告,得到了科技司的大力支持。这一设想,后来经过多年的努力,终于被年青的一代计算机专家们付诸实现,并取得了具有国际水平的开发成果。

经过十年努力,我在自己的学科领域里,已基本掌握国内外流行计算机硬件技术的来龙去脉,对8位、16位与32位微处理器及其系统的全部硬件与系统软件,也有了一个全局性的总体理解和把握。从而,为大力开展新课题的研究奠定了基础。

1992年,作为学院首批8门重点课程评估专家组成员,我顺利地撰写了评估报告并担任了报告人,受到党委书记与院长的高度评价,他们说:“听了李教授的报告,我们非常激动。他给了我们一个重要启示——办好大学,就要依靠教授。”在这种背景下,我很顺利地在1993年1月申请成功一个省级重点课程建设项目——“《微型计算机原理及应用》课程教学内容和教学方法的研究与实践”;此后,又主持开发了《最新计算机技术多媒体CAI系统》 与《微型计算机原理CAI》两个课件,这也是当时国内高校最早开发的计算机硬件多媒体教育软件。

1993年夏,为了完成第一本由我主编的89万字科技新书——《新编8/16/32位微型计算机原理及应用》,我先后联合了全国6所高校的计算机教授来参编这部新书。为此,我第一次返回母校,邀请两位博士生导师朱绍庐和傅光永,请他们分别担任了本书第一主审和第一副主编。他们两次由大连飞抵荆州,精心写作与审阅,给了我极大的帮助和支持。在母校留住期间,时任院长的司玉琢还亲自签发了聘我为兼职教授的聘书。这一切,都体现了母校对我的支持。

1995年12月16日,在学院举行了由省教委组织并由6校计算机专家教授组成的鉴定会,鉴定会全体教授以极大的兴趣和热诚观看了多媒体CAI项目的全部演示,顺利通过了鉴定,并对该项目给予了高度评价:“该项目经过国际联机检索,以5项(一部89万字的科技新书、2个最新多媒体CAI课件、一本多媒体论文集和一部科教之光教学演示片)综合成果居于国内领先水平”。

由于这一课题具有“追赶英特尔速度”的先进性与展示多媒体CAI技术以及计算机硬件教学改革的前瞻性的特色,鉴定会希望课题组能将该项目成果迅速向石油行业和全国积极推广。

1996年4月很快就到了退休的年龄,我决意从教学第一线退下来,集中精力坚持做自己的新课题——“计算机硬件教学与教材同步改革”,并走向全国高校教学改革与IT产业第一线,开始了向新一轮计算机基础教育改革这一更高的目标进军。

“人生求索苦中乐,六十春秋一轮回;谁不惜恋青春美,晚霞灿烂更有情。”终于功夫不负有心人,在坚持求索的漫长征途中,我们一次又一次收获了丰硕的果实。

我恋海大情未了

1996年6月,为了推广与交流我们现代教育革命的最新成果,我第二次返回了母校。在校期间,时任校长助理的吕登友和教务处长郑贤雪主持为我专门举办了一次学术报告会,并让我演示了现代教育改革的最新成果。朱绍庐老师也参加了这次报告会,还带我参观了自动化所的最新科研成果。特别使我感动的是,许多老师和朋友对我们的到来给予了热情而真诚的接待,差不多在20多天里,每一餐饭都是轮流在各家转着吃。陆祥润和丁望茹夫妇还特意请我们夫妇到他家里住了一个星期,从谈心中我才得知,当年我在附校亲自考试录取提前上学的那个5岁小女孩——陆嘉珍(即他们的小女儿),已是英国剑桥大学计算机3D动漫制作专业的学生。这个实例,再一次使我想到了中国中、小学教育改革的重要性和必要性。时任大连市副市长的陈政高,也专门在市总工会邀请了我们夫妇和当年在海大宣传部同事过的老校友们一起聚会,还亲自赠送了他的一本专著——《治政纵横》,我至今还珍藏着,不时地读一读那些精彩的文章。

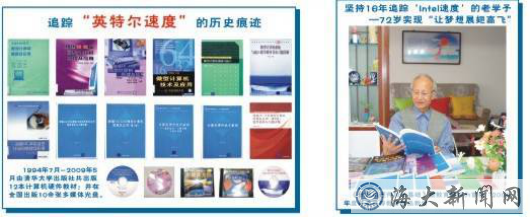

光阴流逝,又过去了13年。在退休以后的日子里,我继续主持和推进了自立的教育创新课题 “计算机硬件学科同步改革”,不断创造着新的记录:策划与开发了国内高校第一个《最新多媒体计算机硬件技术》、《多媒体大师》等10余张精品教学光盘;在清华大学出版社支持下,主编与出版了4个系列共12本计算机硬件科技新书和教材,第一个取得了“用生命追赶英特尔速度”的历史记录;第一个同时获得高校两套“十一五”国家级计算机硬件系列主、辅教材——《计算机硬件技术基础》(还被评为2008年度“十一五”国家级规划教材中的精品教材)与《微型计算机系统与接口》;第一个接受2005年首届全国计算机最高学术论坛大会的现场采访——“展开创新的翅膀,让梦想高飞!”成功建立了“全方位、多层次、可动态更新的计算机硬件同步系列教材”的创新模式与模版,为坚持终身自主教育创新打下坚实的基础。

2009年6月初,迎来了母校百年华诞的盛大节日,我第三次访问了母校。

在阳光绚丽、鲜花团簇的大连海事大学校园里,来自海内外的4千余名学子聚集一堂,他们像从远方归来探望母亲的孩子们一样,以无限的深情和激悦,庆贺母校那隆重而盛大的百年华诞。

校庆结束之后,6月下旬的一天,我接到校长秘书的电话:“王祖温校长正等着接见您”。我按约定时间来到校长办公室,王校长一见面就热情地迎上来握手。当他接过我赠送给他的一张印制含有“追踪‘英特尔’速度的历史痕迹”的大幅彩色图照时,十分兴奋。一番交谈之后,他立即叫来人事处同志说:“你看!这是咱们海大老校友在清华大学出版社出版的系列科技新书与教材彩照……。你马上给安排一下……”。在他的授意下,我们夫妇很快住进海事公寓。我没想到会受到王校长如此热忱的接待与厚重的安排,心里很感动!我想,这不仅是对我个人的关照,更体现了母校对我们远道而来的老校友的一种深情关怀和对人才的惜爱吧。

时光在追逐记忆的日子里流逝,在令人陶醉的校园里,我怀着一颗感恩和期盼的心,还常常漫步到教学楼群和科研馆所去看一看,同热爱海大的那些教授和学生们交谈,深入细致地进行实地调研;然后,就在宾馆、图书馆、管理学院、轮机学院以及小工厂的车间办公室等多处地方,借用电脑自己动手录入和编辑文稿。就这样,在一群热心教育改革的师生们的帮助与支持下,我写成了“关于成立大连海事大学“十二五”精品课程建设委员会的建议”和“建设世界一流高等航海学府中值得关注的若干问题——大连海事大学启动新百年教育创新的调研报告”这两份交心之作,不久,就送托人呈送给了学校领导。

9月初,当我们怀着依依不舍的心情即将告别母校时,王祖温校长和刘正江副校长在秘书的陪同下,来宾馆特为我们夫妇设宴饯行,顿时,我心中涌上一股说不出的留念与期盼之情:母校,再见吧!今后只要你一声召唤,我们这些永远怀念你的海内外游子,还会随时回家来探望你,并祝愿你一路高歌猛进!

李继灿:1954年考入大连海运学院船舶动力装置专业,1958年留校任教至1982年。1982年12月调入江汉石油学院(现长江大学),任自动化专业室主任,首创多媒体CAI研制组及计算机硬件学科同步改革等项目,计算机应用教授。