青春历风雨,更显璀璨光芒;人生经奋斗,终得升华之境。愿优秀的你前行不止步,勇立时代潮头,争做时代先锋,在祖国大地上书写青春华章。

黄哲,轮机工程学院2022级学硕1班,中共党员,中队学习委员,本科2022-2中队指导员助理。

个人荣誉:

2024年国家奖学金

2024年大连海事大学研究生学业一等奖学金

2023年大连海事大学优秀研究生

2023年优秀指导员助理

2023年大连海事大学研究生学业二等奖学金

2022年大连海事大学研究生学业二等奖学金

主要成果

发表论文:

1.《Dynamic Modelling and Experimental Analysis of an Offshore Crane Payload Positioning System with a Parallel Cable-Driven Method》Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment(SCI期刊)

2.《Research on dynamic modeling and control strategy of four anti-swing cable system for ship-mounted cranes》 Polish Maritime Research(SCI期刊)

3.《船用起重机四索吊装系统动力学分析与控制策略研究》振动与冲击(EI期刊)

4.《绳驱动限位式吊重稳定装置动力学及试验研究》振动与冲击(EI期刊)

5.《船用起重机多绳系统同步运动控制策略》科学技术与工程(北大核心期刊)

6.《船用起重机四旋翼减摇吊钩动力学特性》 广东海洋大学学报(北大核心期刊)

发明专利:

1. 一种盘爪协助式智能减摇吊钩装置控制系统及方法 申请号:CN202311639768.9

2. 一种盘爪协助式智能减摇吊钩装置 申请号:CN202310873300.X

3. 一种风电塔筒法兰螺栓自动拧紧系统及拧紧方法 申请号:CN202410388732.6

4. 一种带有模块化末端执行器的海陆两用多功能吊装设备 申请号:CN202310868476.6

5. 一种风电塔筒螺栓紧固机器人及其工作方法 申请号:CN202410848333.3

6. 一种卡车转向侧倾补偿系统及其控制方法 申请号:CN202311038216.2

7. 基于齿轮齿条机构的主被动式船载起重机升沉补偿装置 申请号:CN202310503618.9

科创比赛:

1.中国TRIZ杯大学生创新方法大赛全国一等奖(队长)

2.第二十六届中国机器人及人工智能大赛全国一等奖(队长)

3.睿抗机器人开发者大赛全国一等奖(队长)

4.“秦创原-中石协-宝石机械杯”中国研究生能源装备创新设计大赛全国二等奖(队长)

5.中国大学生机械工程创新创意大赛“卓然-笃舜-宏图杯”过程装备实践与创新赛全国二等奖(队长)

6. 第三届全国智能无人艇搜救大赛全国二等奖(队长)

7.全国三维数字化创新设计大赛精英联赛全国一等奖(机电工程-最佳单项奖)(第一队员)

8.睿抗机器人开发者大赛全国二等奖(第一队员)

9.国际先进机器人及仿真技术大赛全国二等奖(队长)

10.全国三维数字化创新设计大赛全国二等奖(队长)

11.“申昊杯”第六届中国研究生机器人创新设计大赛全国三等奖(队长)

12. iCAN大学生创新创业大赛省一等奖(队长)

13.辽宁省大学生创新方法大赛省一等奖(第一队员)

14. 第二十六届中国机器人及人工智能大赛省三等奖(队长)

15. 第二十六届中国机器人及人工智能大赛省三等奖(第一队员)

16.米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展省三等奖(第二队员)

他是在实验室扎根的“学术控”,是同学眼中的“靠谱人”,也是团队竞赛的“主心骨”。从科研新手到创新达人,从服务同学到引领团队,他用三年时间诠释了“铢积寸累,厚积薄发”。今天,让我们一起走进黄哲的奋斗故事。

从“科研小白”到“创新能手”

扎根科研的三年

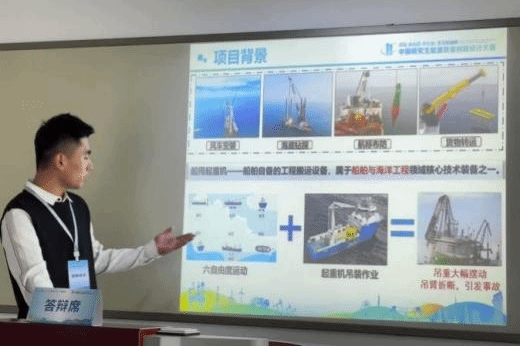

“刚进实验室时,连控制算法的基础代码都看不懂。”黄哲坦言,自己并非“天赋型选手”。然而面对船用起重机动力学建模的复杂课题,他没有丝毫退缩,而是选择用最踏实的办法去攻坚克难。他每天提前1小时到实验室梳理文献,跟着导师逐句推敲论文,用3个月时间啃下了3本专业书籍。为完成吊装减摇装备的控制参数调试,他每天废寝忘食地“钉”在船舶机电一体化实验室平台上开展样机测试,深夜的实验室灯光见证了他的坚持,最终实现吊重摆动幅度降低80%以上的成果,这一成果目前已成功应用于深远海极地吊机项目。

功不唐捐,有志竟成,如今,他依托研究的减摇装备协同控制、海上风电机器人自主定位等关键技术,共计发表2篇SCI,2篇EI,2篇中文核心论文,申请国家发明专利8项。他说:“科研就像航海,找准方向后,任它惊涛骇浪,只管踏实走好每一步。”

在研中赛、以赛促研

把论文写在赛场上

“科创竞赛是检验成果的试金石”,他投身实践,积极将科研成果应用于现实需求,组队带领其他同学参与科创竞赛。他累计获得中国机器人及人工智能大赛全国一等奖等省部级以上奖项16项(以队长身份获奖11项)。为备战中国TRIZ杯大学生创新方法大赛,他们运用矛盾矩阵、物场分析等创新方法,对机器人结构与控制算法进行11次迭代优化,最终凭借“基于TRIZ理论的绳驱动并联吊装减摇机器人”项目斩获全国一等奖(总排名第三),创学校历史最佳成绩,创新成果入选中国创新方法大赛全国示范案例。

在备赛期间,他带领团队深入大连湾风电码头实地调研,发现传统塔筒螺栓人工检修效率低、危险性高等问题,由此开发出“风电塔筒螺栓自动装配机器人”项目,获全国一等奖并申请2项发明专利。

多面角色、多维担当

在服务中传递能量

他是学风建设者,作为中队学习委员,他统筹完成中队成绩统计分析、思想动态调研、日常事务处理等工作,组织开展科研经验分享、学术帮扶等活动20余场,主动对接实验室资源,帮助同学解决实验平台搭建、数据分析等实际问题,他用实际行动诠释了“不让一个同学掉队”的承诺;他是新生引路人,担任本科生指导员助理期间,他积极参与思想政治教育、日常管理和学风建设等工作,从新生入校的第一天起,他便深入宿舍,手把手教会28名新生整理航海标准内务,他还邀请各方向的优秀学长学姐组织了3场保研、考公、上船的座谈交流会,帮助新生树立正确的职业规划,用耐心真心成为学弟学妹信赖的“知心人”。他在生活中以身作则,始终保持航海类专业学生底色,从叠好一床被子做起,严格落实好日常管理要求和宿舍管理规定,多次获“优秀寝室”“优秀个人”等荣誉。

他信仰坚定,用实际行动践行初心使命,展现了新时代青年党员的责任与担当。作为党小组组长,他积极参与组织党员大会、主题党日、党小组会等各类活动,充分发挥党员的先锋模范作用;在实验室里,他担任本科生科创指导,在他的带领下,团队在全国海上航行器设计大赛、国际先进机器人仿真大赛等国家级赛事中斩获15项以上大奖,用创新和实践诠释了“挑战无极限,科创有未来”的精神。即便身兼数职,他始终以“事交我办请放心”的标准自我要求,以热情和专注扛起肩上的责任,永葆初心,真抓实干,始终作为师生集体服务的“排头兵”、“贴心人”。

脚踏实地,终将硕果累累;滴水穿石,必将奔流入海。以平凡而无声的坚持,映照青春磅礴的力量。未来,他将肩负使命,迈向更广阔的舞台,为海洋装备的绿色化、智能化贡献青年智慧。

海大人物

海大人物